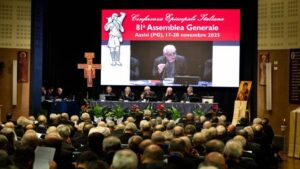

Di seguito l’Introduzione del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, all’Assemblea Generale (Assisi, 17-20 novembre 2025).

Di seguito l’Introduzione del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, all’Assemblea Generale (Assisi, 17-20 novembre 2025).

Cari Confratelli,

Rivolgiamo un pensiero di gratitudine a papa Leone XIV per aver accettato l’invito a essere con noi, giovedì 20 novembre, per la chiusura di questa nostra Assemblea. Ci predisponiamo ad accogliere la sua parola, occasione preziosa per confermarci nel suo magistero di unità e di pace. In questi sei mesi di Pontificato, fin dal suo primo discorso, quello rivolto ai Cardinali, abbiamo colto alcuni assi portanti: la centralità dell’annuncio del Vangelo, l’unità della Chiesa, l’esercizio della collegialità nella sinodalità, la promozione di una pace «disarmata e disarmante» in un mondo che al contrario si esercita nella forza, riempie gli arsenali e svuota di conseguenza le scuole, gli ospedali, i granai; l’attenzione alla dignità della persona umana, dal suo inizio alla fine, tutta da amare, curare e custodire, sempre e per tutti. Attorno a questi temi ruotano anche quelle attenzioni pastorali che ci ha consegnato lo scorso 17 giugno: ci sentiamo spronati dall’invito a guardare al futuro con serenità, compiendo scelte coraggiose. Ne sento e ne sentiamo tutti la responsabilità e l’opportunità. «Nessuno potrà impedirvi di stare vicino alla gente, di condividere la vita, di camminare con gli ultimi, di servire i poveri. Nessuno potrà impedirvi di annunciare il Vangelo, ed è il Vangelo che siamo inviati a portare, perché è di questo che tutti, noi per primi, abbiamo bisogno per vivere bene ed essere felici» (Leone XIV, Discorso, 17 giugno 2025). Nel discorso al Corpo diplomatico, attraverso la triade pace-giustizia-verità, ha offerto una lettura globale delle crisi contemporanee: tutela della libertà religiosa, rilancio della diplomazia multilaterale, critica della corsa al riarmo, centralità della famiglia come «società piccola ma vera» (Leone XIII, Rerum novarum, 9), attenzione ai fragili quale criterio delle politiche pubbliche.

Come Chiese in Italia, sentiamo oggi più fortemente l’appassionante chiamata ad andare nella grande messe di questo mondo, per rispondere a tanti che desiderano conoscere il nome del Dio ignoto, per condividere il Pane che sazia, per annunciare il Vangelo della vita eterna a chi, a tentoni, cerca speranza, per curare le sofferenze di una folla stanca e sfinita perché senza pastore. Non giudicare e, quindi, inevitabilmente condannare, ma guardare con gli occhi di Gesù, quelli della compassione, per essere lievito di fraternità. La nostra società è cambiata: i vicini sono meno numerosi di un tempo, i lontani sono cresciuti. La lontananza, però, non è ostilità come prima, ma sempre più indifferenza o abitare naturalmente in un mondo che è altro rispetto al nostro, a quello delle nostre parole o dei nostri circuiti, che si sono ristretti. Ci consola la fede di tanti credenti, ma sentiamo la ferita di tante lontananze. Vorremmo che il colloquio nostro, dei sacerdoti, dei fedeli, di noi tutti si allargasse. C’è uno spirito di ricerca, tante volte soffocata in vite che non sono semplici, su cui pesa sempre più la solitudine, l’assenza di un sostegno familiare, le difficoltà economiche e della vita. Talvolta, quasi senza motivo, si consolida l’abitudine a vivere lontani dalla Chiesa, concentrati su di sé e suoi propri problemi. Noi siamo la Chiesa di tutti e vorremmo esserlo di più, certo rispettosamente, anche per costoro. Che bello quel programma che san Paolo VI tracciava durante il Concilio! «La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio» (Ecclesiam suam, 67). E continuava dicendo che c’è uno stato d’animo da creare tra noi: io direi uno stato d’animo amico, missionario, capace di ascolto, di fedeltà nel tempo, di attesa e di accoglienza. Non uno stato d’animo rassegnato, perché la storia è piena di sorprese e tanti segni d’interesse mi sembrano affiorare. Diceva san Paolo VI: «Lo stato d’animo di chi sente dentro di sé il peso del mandato apostolico, di chi avverte di non poter più separare la propria salvezza dalla ricerca di quella altrui, di chi si studia continuamente di mettere il messaggio, di cui è depositario, nella circolazione dell’umano discorso» (Ecclesiam suam, 82). Non dimentichiamo che per tutti è un doloroso, caotico, angoscioso «cambiamento d’epoca», più volte evocato da papa Francesco.

Affermando che «la cristianità è finita» si intende che la nostra società non è naturalmente più cristiana. Ma questo non deve spaventarci! Come osserva Charles Taylor, «il cambiamento che desidero definire e descrivere è quello che ci porta da una società in cui era praticamente impossibile non credere in Dio a una in cui la fede, anche per il credente più convinto, è una possibilità umana tra le altre». La fine della cristianità non segna affatto la scomparsa della fede, ma il passaggio a un tempo in cui la fede non è più data per scontata dal contesto sociale, bensì è adesione personale e consapevole al Vangelo. Pensiamo alla società di Antiochia, al tempo della Chiesa nascente: i credenti si sono impegnati di persona a portare e comunicare la loro esperienza di fede. Se quindi la cristianità è finita, non lo è affatto il cristianesimo: ciò che tramonta è un ordine di potere e di cultura, non la forza viva del Vangelo. Per questo, non dobbiamo avere paura ma rinnovare il nostro impegno a essere testimoni gioiosi del Risorto. Non dobbiamo diventare mediocri, spaventati, paurosi nella paternità e nell’assumerci responsabilità, ma più evangelici e cristiani! Ricordo volentieri ancora san Paolo VI nell’allocuzione pronunciata durante l’ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui a breve ricorrono i sessant’anni (7 dicembre 1965): «Un tempo, che ognuno riconosce come rivolto alla conquista del regno della terra piuttosto che al regno dei cieli; un tempo, in cui la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra, a torto, suggerita dal progresso scientifico; […] un tempo, inoltre, nel quale le espressioni dello spirito raggiungono vertici d’irrazionalità e di desolazione; un tempo, infine, che registra anche nelle grandi religioni etniche del mondo turbamenti e decadenze non prima sperimentate». Non temiamo, dunque, questo tempo, che sembra sottrarre spazio alla fede: forse è il contrario. È questo il momento in cui l’annuncio del Vangelo deve essere più luminoso, come la lampada che arde nella notte. Il credente di oggi non è più il custode di un mondo cristiano, ma il pellegrino di una speranza che continua a farsi strada nei cuori. In questo orizzonte, la fine della cristianità non è una sconfitta, ma un kairos: l’occasione di tornare all’essenziale, alla libertà degli inizi, a quel “sì” pronunciato per amore, senza paura e senza garanzie. Il Vangelo non ha bisogno di un mondo che lo protegga, ma di cuori che lo incarnino. È in questa situazione di “vulnerabilità” che la Chiesa riscopre la sua forza: non quella del potere, peraltro spesso presunto come le ricostruzioni sulla rilevanza della Chiesa, ma quella dell’amore che si dona senza paura. «Una Chiesa che non mette limiti all’amore, che non conosce nemici da combattere, ma solo uomini e donne da amare, è la Chiesa di cui oggi il mondo ha bisogno» (Leone XIV, Dilexi te, 120).

La priorità è certamente trasmettere la fede, renderla viva, attraente, farla scoprire nascosta nelle attese e nei desideri del cuore, aiutando a ritrovarne le parole e la prassi. Ecco il nostro orizzonte e la nostra passione. Guardando tanti “senza tetto spirituali” sentiamo la loro condizione, spesso piena di sofferenza, una domanda per costruire case di preghiera, di fraternità con Dio e con il prossimo, dove sperimentare la maternità della Chiesa e vivere l’ascolto della parola che diventa vita. Non abbiamo alcuna ambizione politica o di guadagnare posizioni di potere! Non dobbiamo compiacere alcuno né alcuna forza politica, né abbiamo alcun consenso da guadagnare. Possiamo solo chiedere tanto amore politico, specialmente a chi, si ispira alla bellissima e umanissima dottrina sociale della Chiesa. Ci anima, con tutti i nostri limiti personali, l’amore per il bene del popolo italiano, per il mondo tutto. La nostra unica ambizione – e Dio ci aiuti a realizzarla – è servire il Vangelo di Gesù tra questa gente. Questa è la nostra libertà: la dedizione al servizio della Chiesa e del popolo.

Il dono di una strada: Dilexi te

Abbiamo ricevuto come un dono, in questo anno liturgico che finisce, alle soglie dell’Avvento, l’Esortazione Apostolica di papa Leone XIV, Dilexi te. In queste pagine, che mi hanno molto toccato, rifluisce il messaggio di papa Francesco e la sapienza di Leone XIV, in una continuità profetica che è fondamentale per la comunione nella Chiesa e ne evidenzia l’essenza. Come sempre le parole del Papa sono tutte da recepire con grande attenzione e venerazione, evitando di consumarle senza riflessione o mettendole rapidamente nel dimenticatoio. Se la Chiesa non cammina con i poveri, tradisce sé stessa e smarrisce il cammino. Questo testo completa la storia che cominciò con «le parole indimenticabili» (dice Leone XIV) di Giovanni XXIII: «La Chiesa si presenta quale è e quale vuole essere, come la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri» (Dilexi te, 84). La Chiesa è di tutti, se lo è per i fratelli più poveri. L’universalità è il desiderio di arrivare a tutti e di comunicare a tutti la Buona Novella del Vangelo. Scrive papa Leone, analizzando la globalizzazione dell’indifferenza: «Diventa normale ignorare i poveri e vivere come se non esistessero. Si presenta come la scelta ragionevole organizzare l’economia chiedendo sacrifici al popolo, per raggiungere certi scopi che interessano ai potenti. Intanto per i poveri rimangono solo promesse di “gocce” che cadranno, finché una nuova crisi globale non li porterà di nuovo alla situazione precedente» (Dilexi te, 93). Dobbiamo chiedere a tutti i cristiani – è il ragionamento del Papa – di avere il coraggio di esigere un cambiamento di mentalità e una trasformazione di quelle che sono strutture di peccato. Il rapporto del cristiano con il povero è anzitutto personale, per arrivare fino alla dottrina sociale e oltre. «Pertanto – insiste Leone XIV – dobbiamo sentire l’urgenza di invitare tutti a immettersi in questo fiume di luce e di vita che proviene dal riconoscimento di Cristo nel volto dei bisognosi e dei sofferenti» (Dilexi te, 103). I poveri non solo hanno bisogno di sostegno e di aiuto, ma hanno anche molto da dirci e da darci seppure in maniera che può sembrare inconsueta. Leone XIV difende anche l’elemosina, che si radica nelle Scritture stesse e che un distorto efficientismo metteva in discussione: «E sempre sarà meglio fare qualcosa che non fare niente. In ogni caso ci toccherà il cuore. Non sarà la soluzione alla povertà nel mondo, che va cercata con intelligenza, tenacia, impegno sociale. Ma noi abbiamo bisogno di esercitarci nell’elemosina per toccare la carne sofferente dei poveri» (Dilexi te, 119). Immettersi nel fiume di vita che proviene dal riconoscimento di Cristo nei bisognosi ci porta anche, come Chiesa, a rivisitare, le nostre istituzioni, opere, strutture, associazioni per evitare un appiattimento su moduli umanitaristici o aziendali. Rivedere coraggiosamente un modo di operare per ispirarci a quella spiritualità profonda che ci insegna l’Esortazione Apostolica e a quell’umanità cui ci guida il Vangelo.

Questo ci aiuterà a compiere le scelte indicate in tante raccomandazioni del Cammino sinodale. La Chiesa si rinnova proprio quando sceglie di dire dilexi te al povero, che abbiamo sempre con noi ma del quale spesso non ci accorgiamo. «La scelta prioritaria per i poveri genera un rinnovamento straordinario sia nella Chiesa che nella società» (Dilexi te, 7). Quando pensiamo di rinnovare la Chiesa senza scegliere di stare gratuitamente con i poveri questo rinnovamento è lasciare fuori Gesù.

«La Chiesa è luce solo quando si spoglia di tutto» (Dilexi te, 67). Anche nelle attuali difficoltà della Chiesa troveremo la risposta quando noi ameremo la Parola, spezzeremo il Verbum Domini e il Corpus Domini, ma anche quando ameremo con lo stesso amore il Corpus Pauperum, anch’esso corpo di Gesù. «Il Vangelo è annunciato correttamente solo quando spinge a toccare la carne degli ultimi» (Dilexi te, 48).

San Francesco e la via per la pace

Carissimi Confratelli, non per caso ci ritroviamo in questi giorni ad Assisi, nella città di san Francesco, alla vigilia dell’VIII centenario della sua morte. La sua lezione di fede e di vita appare sorprendentemente attuale. In un tempo come il nostro, sottoposto a continue e progressive spaccature, san Francesco risalta, con piena legittimità, come l’uomo della pace e della concordia evangelica. Al centro di tutto c’è sempre Cristo. Egli viveva in un tempo dilaniato da lotte e discordie cittadine, quando i centri abitati erano teatro di violenze quasi sempre originatesi all’interno delle mura. In quel contesto difficile, Francesco e i suoi frati hanno annunciato, senza titubanze e senza sosta, la pace che viene da Dio, scongiurando gli animi di non cedere alla violenza distruttrice, spingendo tutti a consigli di pace. E non a caso il primo impegno è quello di ricostruire la Chiesa.

Racconta Giovanni da Spalato della sua meditazione a Bologna. «In quello stesso anno [1222], nella festa dell’Assunzione della Genitrice di Dio, trovandomi allo Studio di Bologna, ho visto san Francesco che predicava sulla piazza antistante il palazzo comunale, ove era confluita, si può dire, quasi tutta la città. Questo era l’esordio del suo sermone: «Gli angeli, gli uomini, i demoni». Parlò così bene e chiaramente di queste tre specie di spiriti razionali, che molte persone dotte, ivi presenti, rimasero non poco ammirate per quel discorso di un uomo illetterato. Eppure egli non aveva lo stile di un predicatore, perché sembrava dialogasse. In realtà, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Portava un abito sudicio; la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Eppure Dio conferì alle sue parole tale efficacia che molte famiglie signorili, tra le quali il furore irriducibile di inveterate inimicizie era divampato fino allo spargimento di tanto sangue, erano piegate a consigli di pace». San Francesco, con il suo Vangelo sine glossa – quali sono le nostre aggiunte di cui liberarci? – ci ha insegnato che la pace parte da noi, dalle nostre scelte. Come ripeteva Benedetto XVI essa s’irradia per attrazione. Quando la fede è sorretta da stili di vita coerenti, sobri ed essenziali, quando si accompagna a un’esistenza serena e gioiosa, diventa contagiosa, come contagiosa si è rivelata, ai suoi tempi e nei secoli a venire, la scelta del Vangelo operata da Francesco. Come il bonum è diffusivum sui così possiamo dirlo anche per la pax! Non rifugiamoci nella globalizzazione dell’impotenza, che spesso significa essere solo mediocri e porta a non pensare le cose grandi che invece solo gli umili e gli innamorati di Dio possono compiere. Mercoledì sera ci riuniremo in preghiera per invocare, ancora una volta, tutti insieme, il dono della riconciliazione e rivolgere il nostro accorato appello per la pace.

Le Chiese in Italia dopo la terza Assemblea sinodale

Come è ben noto, celebriamo questa Assemblea Generale a novembre e non nel tradizionale mese di maggio, perché abbiamo voluto attendere la conclusione del Cammino sinodale delle nostre Chiese. Lo scorso 25 ottobre i delegati – compresi i vescovi – hanno votato il Documento finale. Si è chiusa così una fase importante, avviata quattro anni fa accogliendo l’invito di papa Francesco, che ha visto una partecipazione a vario titolo di almeno 500mila persone. Rivolgiamo un pensiero di gratitudine alla Presidenza, al Comitato nazionale, ai delegati, a quanti – a vario titolo – sono stati coinvolti in questo percorso e che con tanta passione hanno dato il loro contributo. Grazie, in particolare, a Mons. Erio Castellucci per la pazienza e la cura con cui, insieme a Mons. Valentino Bulgarelli, ha guidato la macchina sinodale in questo lungo viaggio. Un ringraziamento sentito anche ai tre Vescovi che li hanno sostenuti e hanno lavorato con loro: Mons. Claudio Giuliodori, Mons. Antonello Mura e Mons. Antonino Raspanti. Con il Cammino sinodale abbiamo imparato ad affinare aspetti che erano probabilmente già presenti, ma che avevano bisogno di essere rinnovati: l’ascolto, il discernimento, la profezia. Abbiamo cercato soprattutto di interiorizzare questo processo come stile ecclesiale permanente. Ora si apre una fase nuova che interpella in particolare noi Pastori nell’esercizio della collegialità e in quel presiedere la comunione così decisivo perché la sinodalità diventi forma, stile, prassi per una missione più efficace nel mondo. In applicazione all’indicazione del Consiglio Episcopale Permanente riunito a Gorizia lo scorso settembre, la Presidenza della CEI ha nominato un gruppo di Vescovi che, coadiuvato dagli organi statutari, sarà di aiuto al nostro percorso fino a maggio 2026. Li ringraziamo fin d’ora: sono il Card. Roberto Repole, Mons. Gherardo Gambelli, Mons. Guglielmo Giombanco, Mons. Corrado Lorefice, Mons. Andrea Migliavacca, Mons. Michele Tomasi.

Traggo ispirazione dalla pagina degli Atti che è stata offerta alla nostra meditazione proprio il 25 ottobre scorso: il cosiddetto Concilio di Gerusalemme (At 15,1-15). L’innesco del racconto è la crisi che si pone all’interno della Chiesa di Antiochia su ciò che va richiesto ai convertiti dal paganesimo. Apparentemente si tratta di una questione organizzativa. In realtà si tratta di comprendere la salvezza operata da Gesù. A prendere la parola, infatti, sono soprattutto coloro che avevano fatto esperienza della grazia donata loro dal Risorto: Paolo, che era stato raggiunto improvvisamente sulla via di Damasco (cfr. At 9,1-19; 22,3-21; 26,4-23); Pietro, che aveva compreso l’amore senza limiti del Cristo a casa di un pagano (cfr. At 10,44.46); Giacomo, che cita la Scrittura in chiave universalistica (cfr. Am 9,11-12). Diremmo così: può parlare di Chiesa in modo compiuto solo chi ha fatto esperienza del Risorto e della sua grazia nella propria vita. Questa è anche la ragion d’essere della comunità credente, sin dalle sue origini: raccontare in modo autorevole e affidabile che Gesù di Nazareth è risorto dai morti, primizia di tutta l’umanità chiamata a condividere la sua stessa vita. Possiamo sviluppare tecniche diverse, sempre più efficaci e al passo con i tempi, ma sempre a servizio dell’annuncio di una esperienza di fede già vissuta.

Sinodalità e collegialità

Ho menzionato Paolo, Pietro e Giacomo. Ma non dobbiamo dimenticare altri che non prendono la parola, ma la cui presenza è pur sempre fondamentale nella dinamica del Concilio di Gerusalemme: Barnaba, Giuda, Sila, gli altri apostoli, gli anziani, i fedeli di Antiochia e persino alcuni della setta dei farisei. Ciascuno ha un ruolo e l’autore di Atti tende a valorizzarlo. Questo significa sinodalità: c’è una domanda intorno alla quale si riflette – a volte ci si scontra anche – insieme. Ciascuno può far sentire la propria voce, nella consapevolezza che anche così si può cogliere la volontà di Dio. Si cammina insieme, affrontando tutti le problematiche che riguardano tutti. Al contempo, ci si affida alla saggezza degli apostoli. I discorsi di Paolo e Pietro sono subito i più ascoltati: si pende dalle loro labbra per ricevere chiavi di lettura di quanto sta accadendo. L’ultima parola, però, sarà quella all’apostolo che presiede la Chiese di Gerusalemme: Giacomo. È lui che raccoglie il testimone degli altri apostoli e citando la Parola di Dio fuga ogni dubbio. In questi pochi versi c’è il racconto di un dialogo ben riuscito tra sinodalità e collegialità, tra partecipazione del Popolo di Dio e responsabilità degli apostoli.

Cari Confratelli, ora tocca a noi! La collegialità che esprimiamo nella forma della nostra Conferenza Episcopale ci chiede anzitutto di esercitare il nostro prezioso ministero in una Chiesa che è sinodale, costituita da un popolo nel quale si cammina insieme, tutti insieme. Del resto, immaginare il nostro ministero episcopale in senso collegiale come altra cosa o separato dalla sinodalità di tutta la Chiesa equivarrebbe a privare la comunione nelle nostre Chiese e tra le nostre Chiese di quella garanzia rappresentata dalla comunione episcopale. La lezione del Vaticano II, anche da questa prospettiva, resta per noi una strada sicura da non smarrire. Siamo chiamati ad assumere tutto il cammino che in questi anni le Chiese in Italia hanno compiuto per orientarne i passi futuri attraverso il nostro discernimento e le risoluzioni che riconosceremo come necessarie. È un compito impegnativo quello che ci è chiesto: dobbiamo onorarlo nel migliore dei modi possibili perché nelle nostre Chiese prenda forma la profezia di una Chiesa che continua a lasciarsi plasmare dal soffio dello Spirito.

Ritengo necessarie delle decisioni, ad iniziare da quelle possibili e attese da tanto. Le delibere, che decideremo di affidare agli Organi competenti, intendono offrire la nostra risposta per non perdere altro tempo, per dotarci con coraggio degli strumenti necessari, per garantire al Cammino Sinodale risposte certe e opportune. Credo che sia necessario avviare una riflessione sull’eventuale revisione dello stesso Statuto della CEI, per recepire in tempi rapidi quanto verrà indicato dal gruppo di lavoro istituito da papa Leone proprio sul tema “Lo statuto delle assemblee ecclesiali e dei Concili particolari”, nell’ambito della Segreteria Generale del Sinodo.

Costruttori di comunità

Siamo chiamati a impegnarci a costruire la comunità cristiana laddove siamo. Solo questa darà la carne alla nostra fede e un tetto ai nostri fratelli. La Chiesa è sempre Familia Dei. Certo, non è questo il momento storico del “noi”, della vita assieme, come si vede anche dalla fragilità della famiglia e di tante realtà associate! La natura stessa della Chiesa ci spinge a un impegno pastorale e di comunione nel senso di costruire la comunità dei credenti: «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità» (Lumen gentium, 9). Fare di questo una priorità della nostra pastorale è in sintonia con le scelte sinodali che non riguardano istituzioni o strutture, ma comunità vive, un soggetto, un noi (in cui c’è la presenza del Signore, secondo quanto egli ci assicura). Una comunità viva è sempre una profezia in questo nostro tempo individualista. Più di dieci anni fa, nell’Evangelii gaudium, papa Francesco scriveva: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la ‘mistica’ di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da sé stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo» (Evangelii gaudium, 87). Questa pagina appassionata riguarda ogni tipo di comunità. Pensiamo alle nostre parrocchie, anche se esse devono sempre restare aperte a qualunque tipo di fedeli e a qualunque ricerca di Dio: sono come la piazza della Chiesa, dove non ci devono essere accessi limitati o condizionati, perché spesso qui approdano tante persone da storie diverse particolari. E alla fontana vanno gli assetati, anche se non li conosciamo! Tutte le forme comunitarie, come quelle dei movimenti, vanno incoraggiate nel dinamismo della comunione e della paternità, come le associazioni di ogni tipo che il genio della fede e dell’amicizia cristiana semina nel nostro tessuto ecclesiale. Penso alle comunità che si ritrovano attorno ai religiosi e alle religiose o a luoghi di preghiera, ai santuari e tant’altro. Nella Caritas in veritate (cfr. 53) papa Benedetto ricordava che una delle più profonde povertà che l’uomo può sperimentare è la solitudine. A ben vedere anche le altre povertà, comprese quelle materiali, nascono dall’isolamento, dal non essere amati o dalla difficoltà di amare.

Non abbiamo timore della diversità se tutto avviene nella maternità della Chiesa e nella comunione. Va riaccesa la passione di far comunità, di pensarsi insieme, che è anche difficile e faticoso, come tutte le cose impegnative, anche perché si tratta di condividere la fraternità in un mondo di persone abituate a vivere sole, a parlarsi in remoto, a fare girare tutto intorno all’io. Sostenere una comunità, la sua crescita e il suo sviluppo, è un’arte pastorale, ma è principalmente frutto della Eucarestia, della preghiera comune, del servizio ai poveri. Tutti i nostri ministeri acquistano significato se in relazione a una comunità. Va riaccesa e accompagnata questa passione comunitaria che è evangelica e scritta nel profondo dell’animo umano. In una società che si atomizza la Chiesa non cessi mai di essere popolo! Anche in una piccola comunità – lo sappiamo dal Vangelo – c’è una grande forza: attrattiva e missionaria, consolatrice, liberatrice del male. Scrive Ignazio di Antiochia agli Efesini, dopo aver raccomandato di riunirsi spesso specie per la celebrazione eucaristica: «Quando vi riunite spesso, le forze di Satana vengono abbattute e il suo flagello si dissolve nella concordia della fede. Niente è più bello della pace nella quale si frustra ogni guerra di potenze celesti e terrestri». Penso al significato di queste parole nella vita delle città, nelle periferie, nei paesi, nelle cosiddette aree interne: la vita si ravviva con la fede e la fraternità, il male arretra e viene sfidato dal bene. Possa la Chiesa aiutare gli italiani a sentirsi meno polarizzati (il rischio della polarizzazione in tanti campi è stato più volte additato da papa Leone), meno isolati e soli, insomma più popolo!

La cultura della prevenzione e della tutela

Infine, pensando a un mondo ferito, non possiamo non parlare della drammatica realtà degli abusi su cui non dobbiamo cessare di mantenere alta la guardia. Le Rilevazioni già pubblicate e le analisi che ci arriveranno dallo studio-pilota ci restituiscono un quadro articolato e significativo del cammino compiuto e delle sfide ancora aperte e rappresentano uno strumento concreto per continuare a migliorare, a interrogarsi, a camminare insieme. È stata fatta molta strada in questi anni, e non abbiamo avuto paura né di iniziarla né di continuare a percorrerla. Possiamo contare su una Rete efficace e radicata sul territorio, dove il presidio dei Servizi diocesani e interdiocesani, insieme ai Centri di ascolto, riflettono una presenza accogliente e solida della Chiesa che sa chinarsi con umiltà ad ascoltare il dolore delle vittime. Domani, 18 novembre, ricorre la V Giornata nazionale di preghiera, convintamente istituita dall’Episcopato italiano per riconoscere gli errori compiuti e impegnarsi per ricucire le ferite di chi ha sofferto e soffre, a causa di abusi, e anche noi, insieme, celebreremo questa preghiera durante i Vespri. Sempre domani porterà il suo saluto Mons. Thibault Verny, Presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, a cui va la nostra gratitudine.

Mi sia permesso poi un ringraziamento – mio personale e della Presidenza –alle nostre Diocesi, che sono attivamente coinvolte in una nutrita serie di iniziative sul territorio finalizzate alla prevenzione: dalla sensibilizzazione alla formazione, esse vedono la partecipazione attiva di laici, chierici, religiosi e religiose. In particolare, la formazione resta un impegno rigoroso e costante: numeri alla mano, nel biennio 2023-2024 sono state raggiunte e formate circa 43mila persone. Certo, non mancano le zone d’ombra e le resistenze, ma abbiamo la concreta consapevolezza di un movimento costante, teso a rinsaldare la fiducia, ad amplificare il rispetto, ad accogliere e ascoltare le vittime, a custodire la dignità di ciascun membro del popolo di Dio.

Europa e Mediterraneo: per una speranza visibile

Cari Confratelli, in questo nostro tempo, attraversato da innumerevoli conflitti, segnato da immani sofferenze, nel quale abbiamo visto rinascere muri di divisione, in cui sperimentiamo atteggiamenti di chiusura e di esclusione spesso indirizzati verso gli ultimi, i poveri, i migranti, i carcerati… proprio questo tempo richiede segni di rinnovata fraternità, così come ci ha insegnato papa Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti. La fratellanza, sognata, attesa, ambita, richiede progetti e azioni visibili per rimettere al centro l’eguaglianza tra tutte le donne e gli uomini di oggi, per rilanciare una stagione dei diritti e di vera giustizia per ogni popolo e nazione. Occorre tornare a sostenere decise e generose forme di cooperazione allo sviluppo: sviluppo reciproco, materiale e morale, a sua volta espressione di solidarietà e fraternità. È quello che, ad esempio, stiamo cercando di portare avanti, come Chiesa in Italia, in Terra Santa, a Gaza ma non solo.

Un segnale umile, eppure forte, in questa direzione potrebbe giungere anche dal rilanciare un progetto di incontro, di collaborazione nel segno della solidarietà, tra l’Europa e il Mediterraneo, seguendo la felice intuizione del Cardinale Gualtiero Bassetti. Molto ci hanno insegnato gli incontri promossi nel 2020 a Bari e nel 2022 a Firenze – proseguiti poi a Marsiglia nel 2023 – definendo il Mediterraneo “mare della fraternità”. Accogliendo l’invito di papa Leone XIV durante l’udienza al Consiglio dei giovani del Mediterraneo (5 settembre 2025), vorremmo continuare questo percorso, dal valore emblematico, che muove da una memoria comune e si prefigge di contribuire a relazioni virtuose, all’abbraccio fra le generazioni, al dialogo tra le fedi. Un cammino in cui coinvolgersi come Chiesa, facendo al contempo appello a una pluralità di soggetti – città, università, organizzazioni non governative, espressioni delle tradizioni e delle culture – che abbiano a cuore, tutti insieme, la volontà di consegnare a questo nostro tempo un inequivocabile segnale di speranza. In questo senso, lo stesso Consiglio dei giovani del Mediterraneo è un esempio di quanto il dialogo e la formazione possano fare la differenza.

L’Europa

Infine, pensando all’architettura della pace, non si può trascurare l’Europa, che può garantirla risolvendo i conflitti nel dialogo e pensandosi insieme. Molti cristiani hanno giocato un grande ruolo nella riconciliazione tra europei dopo la Seconda guerra mondiale. Pensiamo l’abisso tra tedeschi e francesi: oggi è una pagina di storia, ma non tantissimi decenni fa era una realtà dolorosa e preoccupante. Penso a come i cristiani siano stati nel cuore dell’avvio del processo di unificazione europea. E sono convinto che i cristiani e la nostra Chiesa cattolica abbiano un importante servizio da vivere. In un mondo complesso, tentato dalla logica della forza, l’Europa rappresenta un approdo importante e noi, cristiani europei, abbiamo una responsabilità. Non si tratta soltanto di mettere in comune problemi ad intra, quanto di confrontarsi, alla luce della fede, su pensieri lunghi che riguardino il nostro Continente ed esso in rapporto agli altri. Per questo, non deve venire meno l’attenzione sulla martoriata Ucraina.

In un mondo che si sta rimescolando, dove l’Europa rischia la periferizzazione o un’altra collocazione rispetto a Paesi emergenti o già emersi, ma anche rispetto al Nord America, l’Europa delle Chiese cristiane esiste e vive. C’è un cattolicesimo europeo e c’è un enorme campo di esperienze e realizzazioni. Abbiamo da dire che la persona umana, anche se fragile, debole, morente, nascituro, è centrale nel nostro umanesimo. La nostra Europa ha avuto sempre un ruolo importante nel pensare l’umano, la persona, la comunità. Un pensiero estroverso anche in altri continenti. Questo non può mancare. Pensiamo a un prossimo momento di incontro sull’Europa, da preparare adeguatamente che spinga nella direzione che auspicava Romano Guardini, riflettendo su Europa. Compito e destino: «Il compito riservatole, io penso, non consiste nell’accrescere il potere della scienza e della tecnica – benché naturalmente farà anche questo – ma domare questo potere». Al di là di questo pensiero che sembra così attuale, il teologo tedesco ne suggeriva un altro che delinea il compito delle Chiese nella visione dell’Europa: «Europa è un fatto politico, economico, tecnico – ma soprattutto una disposizione dello spirito, un sentimento». In fondo, tutti i processi di avvicinamento o globalizzazione, cui abbiamo assistito tra il XX e il XXI secolo, hanno presentato un deficit di spirito. L’Europa cristiana ha tanto da dire e molto da pensare in proposito.

Carissimi Confratelli, vi ringrazio di avermi ascoltato e di quanto vorrete osservare e proporre. Affidiamo queste giornate di lavoro comune all’intercessione della Vergine Maria, di San Francesco e di Santa Chiara

***

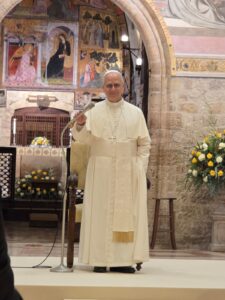

Giovedì 20 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Papa Leone XIV ha incontrato i Vescovi italiani riuniti per la loro Assemblea Generale. Di seguito il suo discorso.

Giovedì 20 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Papa Leone XIV ha incontrato i Vescovi italiani riuniti per la loro Assemblea Generale. Di seguito il suo discorso.

Carissimi fratelli nell’episcopato, buongiorno!

Ringrazio vivamente il Cardinale Presidente per le parole di saluto che mi ha rivolto e per l’invito a essere con voi oggi per concludere l’81ª Assemblea Generale. E sono contento di questa mia prima sosta, seppur brevissima, ad Assisi, luogo altamente significativo per il messaggio di fede, fraternità e pace che trasmette, di cui il mondo ha urgente bisogno.

Qui San Francesco ricevette dal Signore la rivelazione di dover «vivere secondo la forma del santo Vangelo» (2Test 14: FF 116). Il Cristo, infatti, «che era ricco sopra ogni altra cosa, volle scegliere in questo mondo, insieme alla beatissima Vergine, sua madre, la povertà» (2Lf 5: FF 182).

Guardare a Gesù è la prima cosa a cui anche noi siamo chiamati. La ragione del nostro essere qui, infatti, è la fede in Lui, crocifisso e risorto. Come vi dicevo in giugno: in questo tempo abbiamo più che mai bisogno «di porre Gesù Cristo al centro e, sulla strada indicata da Evangelii gaudium, aiutare le persone a vivere una relazione personale con Lui, per scoprire la gioia del Vangelo. In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma» (Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, 17 giugno 2025). E questo vale prima di tutto per noi: ripartire dall’atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Tenere lo sguardo sul Volto di Gesù ci rende capaci di guardare i volti dei fratelli. È il suo amore che ci spinge verso di loro (cfr 2Cor 5,14). E la fede in Lui, nostra pace (cfr Ef 2,14), ci chiede di offrire a tutti il dono della sua pace. Viviamo un tempo segnato da fratture, nei contesti nazionali e internazionali: si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza; la corsa all’efficienza lascia indietro i più fragili; l’onnipotenza tecnologica comprime la libertà; la solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure, la Parola e lo Spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove, senza reticenze e timori, dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell’incontro e diventando, così, profezia di pace per il mondo. Quando il Risorto appare ai discepoli, le sue prime parole sono: «Pace a voi» (Gv 20,19.21). E subito li manda, come il Padre ha mandato Lui (v. 21): il dono pasquale è per loro, ma perché sia per tutti!

Carissimi, nel nostro precedente incontro ho indicato alcune coordinate per essere Chiesa che incarna il Vangelo ed è segno del Regno di Dio: l’annuncio del Messaggio di salvezza, la costruzione della pace, la promozione della dignità umana, la cultura del dialogo, la visione antropologica cristiana. Oggi vorrei sottolineare che queste istanze corrispondono alle prospettive emerse nel Cammino sinodale della Chiesa in Italia. A voi Vescovi spetta adesso tracciare le linee pastorali per i prossimi anni, perciò desidero offrirvi qualche riflessione affinché cresca e maturi uno spirito veramente sinodale nelle Chiese e tra le Chiese del nostro Paese.

Anzitutto, non dimentichiamo che la sinodalità indica il «camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l’umanità» (Documento finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 28). Dal Signore riceviamo la grazia della comunione che anima e dà forma alle nostre relazioni umane ed ecclesiali.

Sulla sfida di una comunione effettiva desidero che ci sia l’impegno di tutti, perché prenda forma il volto di una Chiesa collegiale, che condivide passi e scelte comuni. In questo senso, le sfide dell’evangelizzazione e i cambiamenti degli ultimi decenni, che interessano l’ambito demografico, culturale ed ecclesiale, ci chiedono di non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi, soprattutto laddove le esigenze dell’annuncio cristiano ci invitano a superare certi confini territoriali e a rendere le nostre identità religiose ed ecclesiali più aperte, imparando a lavorare insieme e a ripensare l’agire pastorale unendo le forze. Al contempo, guardando la fisionomia della Chiesa in Italia, incarnata nei diversi territori, e considerando la fatica e talvolta il disorientamento che tali scelte possono provocare, auspico che i Vescovi di ogni Regione compiano un attento discernimento e, magari, riescano a suggerire proposte realistiche su alcune delle piccole diocesi che hanno poche risorse umane, per valutare se e come potrebbero continuare a offrire il loro servizio.

Ciò che conta è che, in questo stile sinodale, impariamo a lavorare insieme e che nelle Chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell’annuncio del Vangelo.

La sinodalità, che implica un esercizio effettivo di collegialità, richiede non solamente la comunione tra di voi e con me, ma anche un ascolto attento e un serio discernimento delle istanze che provengono dal popolo di Dio. In questo senso, il coordinamento tra il Dicastero per i Vescovi e la Nunziatura Apostolica, ai fini di una comune corresponsabilità, deve poter promuovere una maggiore partecipazione di persone nella consultazione per la nomina di nuovi Vescovi, oltre all’ascolto degli Ordinari in carica presso le Chiese locali e di coloro che si apprestano a terminare il loro servizio.

Anche su quest’ultimo aspetto, permettetemi di offrirvi qualche indicazione. Una Chiesa sinodale, che cammina nei solchi della storia affrontando le emergenti sfide dell’evangelizzazione, ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Bisogna evitare che, pur con buone intenzioni, l’inerzia rallenti i necessari cambiamenti. A questo proposito, tutti noi dobbiamo coltivare l’atteggiamento interiore che Papa Francesco ha definito “imparare a congedarsi”, un atteggiamento prezioso quando ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico. È bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli Ordinari nelle diocesi e, solo nel caso dei Cardinali, si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri due anni.

Cari fratelli, ritornando all’orizzonte della missione della Chiesa in Italia, vi esorto a fare memoria della strada percorsa dopo il Concilio Vaticano II, scandita dai Convegni ecclesiali nazionali. E vi esorto a preoccuparvi che le vostre Comunità, diocesane e parrocchiali, non perdano la memoria, ma la mantengano viva, perché questo è essenziale nella Chiesa: ricordare il cammino che il Signore ci fa compiere attraverso il tempo nel deserto (cfr Dt 8).

In questa prospettiva, la Chiesa in Italia può e deve continuare a promuovere un umanesimo integrale, che aiuta e sostiene i percorsi esistenziali dei singoli e della società; un senso dell’umano che esalta il valore della vita e la cura di ogni creatura, che interviene profeticamente nel dibattito pubblico per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà.

Non si dimentichi in tale contesto la sfida che ci viene posta dall’universo digitale. La pastorale non può limitarsi a “usare” i media, ma deve educare ad abitare il digitale in modo umano, senza che la verità si perda dietro la moltiplicazione delle connessioni, perché la rete possa essere davvero uno spazio di libertà, di responsabilità e di fraternità.

Camminare insieme, camminare con tutti, significa anche essere una Chiesa che vive tra la gente, ne accoglie le domande, ne lenisce le sofferenze, ne condivide le speranze. Continuate a stare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Continuate a spendervi nella cura dei poveri: le comunità cristiane radicate in modo capillare nel territorio, i tanti operatori pastorali e volontari, le Caritas diocesane e parrocchiali fanno già un grande lavoro in questo senso e ve ne sono grato.

Su questa linea della cura, vorrei anche raccomandare l’attenzione ai più piccoli e vulnerabili, perché si sviluppi anche una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso. L’accoglienza e l’ascolto delle vittime sono il tratto autentico di una Chiesa che, nella conversione comunitaria, sa riconoscere le ferite e si impegna per lenirle, perché «dove profondo è il dolore, ancora più forte dev’essere la speranza che nasce dalla comunione» (Veglia del Giubileo della Consolazione, 15 settembre 2025). Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Carissimi fratelli, in questo luogo San Francesco e i primi frati vissero appieno quello che, con linguaggio odierno, chiamiamo “stile sinodale”. Insieme, infatti, condivisero le diverse tappe del loro cammino; insieme si recarono dal Papa Innocenzo III; insieme, di anno in anno, perfezionarono e arricchirono il testo iniziale che era stato presentato al Pontefice, composto, dice Tommaso da Celano, «soprattutto di espressioni del Vangelo» (1Cel 32: FF 372), fino a trasformarlo in quella che oggi conosciamo come prima Regola. Questa scelta convinta di fraternità, che è il cuore del carisma francescano insieme alla minorità, fu ispirata da una fede intrepida e perseverante.

Possa l’esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere, come Chiesa, segno e testimonianza del Regno di Dio nel mondo. Grazie!

Fotogallery